В этой статье мы подробно рассмотрим, как лазерные диодные модули используются для защиты объектов от несанкционированного доступа. Текст ориентирован на практиков, инженеров по безопасности и менеджеров проектов. Все утверждения подкреплены общеизвестными стандартами и понятиями и изложены понятным языком.

Краткое введение в технологию и почему она эффективна

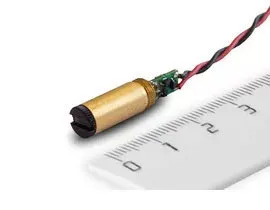

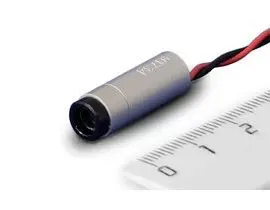

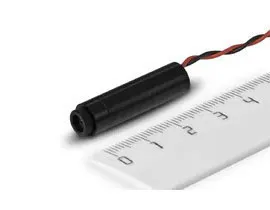

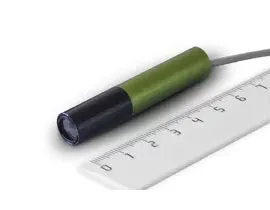

Лазерные диодные модули — это компактные источники когерентного света с узкой угловой диаграммой и высокой энергетической плотностью в пучке. Они широко применяются в промышленности и безопасности из-за возможности формирования тонких и длинных лучей, точной наводки и низкого потребления энергии.

Для задач обнаружения и предотвращения доступа это выгодно, поскольку лазерный луч легко детектируется или контролируется при пересечении линии и при этом система остаётся энергоэффективной и компактной.

Практическая эффективность объясняется двумя ключевыми свойствами:

- Первое — малая расходимость луча, что обеспечивает работоспособность на больших расстояниях без существенных потерь мощности излучения.

- Второе — возможность модуляции и кодирования сигнала, что, помимо увеличения возможной рабочей дальности, снижает возможность ложных срабатываний от фона и позволяет реализовать защиту от простого «перекрытия» луча материалами с отражающими свойствами.

Эти свойства делают лазерные диодные модули удобным инструментом в периметральных и внутренних системах защиты.

Типы лазерных модулей и ключевые характеристики

Лазерные диодные модули различаются по длине волны, мощности, форме луча и возможностям модуляции.

По длине волны наиболее распространены красные диоды примерно в диапазоне 630–680 нм, ближняя инфракрасная область 780–980 нм и волны телекоммуникационного диапазона 1310–1550 нм. Выбор длины волны определяет необходимость визуализации, совместимость с детекторами и требования по безопасности.

По мощности модули бывают от долей милливатта до сотен милливатт.

Важная техническая характеристика — расходимость луча. Типичные лазерные диоды без оптики имеют расходимость до 40 градусов, с коллиматорами и линзами можно получить расходимость менее 1 миллирадиана, что важно для увеличения рабочей дальности.

Также важна способность модуля к быстрому включению/выключению и модуляции на частотах от сотен герц до сотен килогерц — это позволяет кодировать луч для снижения помех от окружающего света и для защиты от ложного имитационного воздействия.

Выбор детектирующих элементов тоже важен: фотодиоды на кремнии применяются в диапазоне до ~1100 нм, для диапазона 900–1700 нм используют InGaAs-детекторы, а для слабых сигналов применяют лавинные фотодиоды (APD). Эти компоненты диктуют, какую длину волны и мощность нужно применять в той или иной системе.

Применение в системах сигнализации: принцип «прерывания луча»

В простейшем варианте сигнализации лазерный модуль формирует луч, который детектируется фоточувствительным элементом на противоположной стороне проёма (арочная установка) или отражается ретроотражателем обратно к приёмнику, который расположен около излучателя. Если луч прерывается — сигнализация срабатывает. Такой принцип называют break-beam. Он прост, надёжен и экономичен для охраны дверных проёмов, окон, витрин и узких коридоров.

Однако в реальных условиях простой разрыв луча без дополнительных мер даёт много ложных срабатываний: насекомые, пыль, туман, дождь или птицы могут временно прерывать луч. Чтобы снизить количество ложных тревог, применяют модуляцию сигнала и применение кодовой схемы приёмной электроники. Модуляция на частотах в килогерцовом диапазоне с последующей демодуляцией помогает отличать полезный сигнал от импульсных помех, от фонового света. Дополнительная фильтрация по спектру используется вместе с узкополосными оптическими фильтрами, что особенно эффективно при инфракрасных решениях, где отвлекающее солнечное излучение существенно.

Для защиты входов и внутренних проёмов важна не только высокая чувствительность, но и быстрая реакция. Лазерная система может обеспечить время реакции в миллисекундном диапазоне, что позволяет оперативно запускать локальные механизмы блокировки или оповещения. Проектирование такой системы должно учитывать истинную рабочую дальность, запас мощности, возможные колебания выравнивания и способы противодействия умышленным попыткам обхода.

Контроль доступа и периметральная защита: создание «невидимых барьеров»

Лазерные модули часто применяют для создания барьерных линий и «занавесов» из нескольких лучей, формирующих виртуальную границу. В отличие от физических заграждений, лазерная линия не требует больших затрат на материалы и легко монтируется в сложных местах, например вдоль забора или на периметре склада. Множественные лучи, расположенные каскадом, улучшают точность определения места нарушения и позволяют различать попытки пролезть между лучами и попытки пробежать через них.

Чтобы повысить устойчивость к саботажу, современные системы используют кодированные последовательности и случайную модуляцию. Это делает невозможным простое имитирование сигнала с помощью отражателя или источника статического света. Для особо чувствительных периметров применяют комбинированные решения: лазерные барьеры вместе с вибрационными датчиками, микроволновыми датчиками и видеокамерами с аналитикой. Такой мультисенсорный подход существенно снижает вероятность ложной тревоги и затрудняет обход.

При проектировании периметральной защиты важно учитывать климатические факторы. В сельской местности ветер может переносить растительность в зону луча, что требует размещения лучей на высоте, недоступной для кустарников, или частой проверки линии. Для уличных установок рекомендуется использовать корпуса с высокой степенью защиты IP и предусматривать нагрев или обдув для уменьшения конденсации на оптике.

Интеграция с системами видеонаблюдения: синхронизация лазера и аналитики

Лазерные модули могут выступать как «триггер» для видеосистем: пересечение луча запускает запись, метку события и включение аналитики на соответствующем канале. Это особенно полезно в ситуациях, когда постоянная запись недопустима из-за ограничений хранения или когда требуется поминутная фиксация только по тревожным событиям. Интеграция повышает точность мониторинга и снижает нагрузку на эфир и операторов.

Для работы с видео важно учитывать совместимость длины волны лазера и чувствительности камеры. Многие стандартные камеры с CMOS/CCD сенсорами чувствительны в ближнем инфракрасном диапазоне до примерно 1000 нм, поэтому инфракрасные лазеры на 850–940 нм дают видимый отклик в изображении при использовании соответствующих оптических фильтров. Для работы с невидимыми лучами часто применяют узкополосные фильтры перед объективом, чтобы в кадре регистрировался преимущественно модулированный лазерный сигнал. Это позволяет аналитике с высокой точностью фиксировать именно пересечение границы, а не движение фона.

Современные видеосистемы могут принимать сигнал от лазерного датчика по протоколам тревоги или по сети. При сетевой интеграции событие от лазера может сопровождаться метаданными: идентификатор секции, точные координаты периметра и временные метки. Это облегчает последующий анализ и автоматическое построение сценариев реакции, таких как включение подсветки, фокусировка камеры или отправка уведомления охранникам.

Инфракрасные лазеры: преимущества, риски и области применения

Инфракрасные лазеры дают преимущество «невидимости» для человеческого глаза, что делает охранную систему менее заметной для злоумышленников. Часто используются диоды в диапазоне 850–940 нм, а также решения на 1550 нм для дальних дистанций и повышенной безопасности по отношению к сетчатке глаза. При выборе длины волны важно учитывать совместимость с приёмниками: обычные фотодиоды хорошо работают до ~1100 нм, а для 1550 нм потребуются InGaAs-детекторы и более дорогая электроника.

Диапазон 400–1400 нм часто называют «ретинальной зоной опасности», поскольку глаз фокусирует эти длины волн на сетчатке, и именно в этом диапазоне риск повреждения сетчатки выше. В диапазоне выше 1400 нм излучение в большей степени поглощается роговицей и поверхностными тканями, что меняет профиль риска, но не исключает опасности ожога поверхностных тканей. По этой причине для дальнодействующих уличных систем иногда выбирают 1550 нм — при условии соответствующей сертификации и использования детекторов, способных работать в этом диапазоне. Преимущество 1550 нм заключается в возможности использовать более высокую мощность при сохранении допустимого уровня риска для сетчатки, однако такие системы требуют более сложной и дорогой электроники.

Необходимо помнить: невидимый для глаза луч всё равно опасен. Поэтому везде, где лазеры могут быть доступны посторонним, надо соблюдать требования по маркировке, ограждениям и контролю доступа к оборудованию.

Методы противодействия попыткам обхода и спуфинга

Злоумышленники могут попытаться обойти лазерную систему простыми способами: пропустить тонкий прут, использовать ретроотражатели или источники света для имитации луча. Для противодействия этим методам применяют ряд технических мер. Модуляция и кодирование сигнала с уникальными последовательностями усложняют подмену сигнала внешним источником. Использование нескольких независимых лучей на разных высотах и с разной модуляцией увеличивает сложность обхода. Применение ретроответчиков с аутентификацией (например, ответ со специальным фазовым сдвигом) делает подмену невозможной без точного знания параметров системы.

Важно также предусмотреть физическую защиту самих модулей: корпуса с противовандальной защитой, запираемые монтажные коробки и защита от направленных отражателей. В системах с высокой степенью угрозы целесообразно внедрять регулярные тесты целостности линии и анализ аномалий в статистике срабатываний. Если система замечает характерные попытки имитации (например, стабильный периодический сигнал), она должна отправлять сообщение о попытке саботажа и переводить охрану в повышенный режим.

Интеграция с автоматизацией: как система реагирует на нарушение

Лазерные датчики легко интегрируются в общую систему управления зданием и безопасности. При срабатывании может автоматически блокироваться проходная дверь, включаться локальная блокировка, активироваться система дымогенерации или запираться шлюз. Для промышленного управления применяют протоколы Modbus, RS-485, Wiegand и современные IP решения с MQTT или REST API. Важна архитектура с резервированием: при потере связи или питания система должна переходить в предустановленное состояние «fail-safe» или «fail-secure» в зависимости от критичности объекта.

При проектировании сценариев автоматизации учитывают время реакции и приоритеты. Для критических зон реакция должна быть мгновенной и минимально зависимой от сетевой инфраструктуры, поэтому локальные реляционные модули, реализующие базовые сценарии блокировки, часто располагают непосредственно в контроллере у точки входа. Более сложная аналитика и отработка событий реализуются на серверном уровне, где объединяются события от лазеров, камер и других сенсоров.

Требования по безопасности, стандарты и нормативы

Работа с лазерными источниками регулируется международными и национальными стандартами. Основной международный стандарт для лазеров — IEC 60825-1, который определяет классификацию лазеров по опасности и требования к маркировке и документации. В США широко применяют ANSI Z136.1, где подробно описаны предельно допустимые уровни экспозиции (MPE) для разных длин волн и времен воздействия. При использовании лазеров в общественных местах и на рабочих местах необходимо проводить оценку риска, маркировать опасные зоны и обеспечить обучение персонала.

Для наружных установок следует учитывать и строительные нормы, а также требования по электробезопасности и защите от молнии. Корпуса должны иметь соответствующий класс защиты от пыли и влаги (рекомендуемо не ниже IP65 для уличных модулей). Важно также учитывать требования по электромагнитной совместимости (EMC), чтобы модули не создавали помех другим системам и были устойчивы к внешним ЭМС воздействиям.

Наконец, при продаже и установке следует документировать соответствие системы требованиям и сохранять протоколы испытаний, чтобы иметь юридическую защиту и подтверждение корректной установки.

Практические рекомендации по монтажу и обслуживанию

Для надёжной работы системы необходимо продумать монтаж и план регулярного обслуживания. При установке важно обеспечить жёсткое крепление модулей, чтобы вибрации не нарушали выравнивание. Оптика должна быть защищена от загрязнений и имеющих доступ лиц, а корпуса — антивандальными механизмами. Использование обогрева или вентиляции в регионах с сильными перепадами температур уменьшит вероятность появления конденсата и инея на линзах.

Регламент техобслуживания включает периодическую проверку выравнивания, чистку оптических элементов, тестирование модульной электроники и обновление прошивок при наличии уязвимостей. Рекомендуется вести журнал с результатами проверок и логами срабатываний, это помогает обнаруживать тренды и предсказывать потенциальные отказы. Для уличных систем целесообразно предусмотреть резервное питание и возможность удалённой диагностики, что сокращает время простоя и снижает затраты на обслуживание. Качество электропитания тоже влияет на работу: скачки напряжения и помехи в сети могут вызывать ложные срабатывания или повреждение электроники. Поэтому следует применять фильтры, стабилизаторы и защиту от перенапряжений.

Преимущества и ограничения лазерных решений в системах безопасности

К преимуществам относятся высокая точность обнаружения линии, способность работать на больших дистанциях, низкое энергопотребление и компактность. Лазерные модули легко комбинируются с цифровыми системами, что даёт гибкость в построении архитектуры безопасности. Их можно применять там, где установка традиционных датчиков затруднена, например, через широкие проходы или над преградами.

Ограничения связаны с чувствительностью к атмосферным условиям (туман, дождь, пыль), возможностью ложных срабатываний и необходимостью соблюдать правила безопасности из-за потенциальной опасности луча для глаз. Кроме того, инфракрасные решения могут требовать более дорогого приёмного оборудования, особенно на длинах волн 1550 нм и выше. Также стоит учитывать экономическую составляющую: качественные модули с устойчивой модуляцией и защитой от саботажа стоят дороже простых «лазерных указок».

Для большинства критичных объектов решение на базе лазеров целесообразно использовать как часть многослойной системы безопасности, а не как единственный барьер.

Примеры реальных сценариев использования и окупаемость инвестиций

В складах и логистических центрах лазерные барьеры на дверях загрузочных ворот позволяют сократить количество краж и несанкционированных проходов при минимальных инвестициях. Установка лазерного периметра вдоль забора промышленной площадки даёт быстрый запуск реагирования и снижает риск повреждения имущества. В дата центрах лазерные линии внутри серверных шлюзов повышают контроль за доступом без вмешательства в конструкцию стойки.

Окупаемость зависит от стоимости оборудования, затрат на установку и ожидаемой экономии от предотвращённых инцидентов. Преимущественно системы на основе лазеров дают быструю окупаемость в местах с высоким уровнем риска проникновения и в ситуациях, где дорогостоящая физическая защита нецелесообразна. Важно проводить предварительную оценку угроз и рассчитывать экономический эффект, учитывая расходы на обслуживание и возможные обновления.

Заключение

Лазерные диодные модули — мощный инструмент в арсенале современных систем безопасности. Они эффективны в задачах сигнализации, контроля доступа, периметральной защиты и служат точным триггером для видеосистем и автоматизации. При проектировании системы важно учитывать длину волны, мощность и класс лазера, методы модуляции для снижения помех, защиту от саботажа и соответствие международным стандартам IEC 60825-1 и ANSI Z136.1. Правильная интеграция лазерных модулей как части мультисенсорного подхода даёт высокую надёжность и снижает количество ложных тревог.